SWEET 文・黒野みさを 絵・リュウ

大学生になって半年。進と同じ部屋で生活することになって二ヶ月ほど経った。

もし進と自分のどちらかが女性なら、これを世間では同棲と言うのかもしれない。

もっとも水町に「進と同棲するんだってー?」と冷やかされたときは大慌てで否定してしまったが。

ともあれ引越し直後のばたばたと気ぜわしい時期がようやく過ぎて、好きな人と一緒に暮らすことは楽しい反面大変だ、とつくづく思い始めたところだ。

家事ひとつとっても、なにしろ高校までろくに家の手伝いなどしてこなかったから洗濯すら要領を得ない。掃除くらいはできるけれどこれで正しいかと言われるとまったく自信がない。

しかし掃除機も洗濯機も進に扱わせるわけには行かないので、自然これらはセナの受け持ちとなった。その代わり料理全般は進が受け持っている。

進の料理の腕はなかなかたいしたもので、母やまもりの料理と遜色ない、いや物によってはそれ以上だ。

昼は別の学校に通っていることもあり各自で摂ることになっているが、朝と夜は栄養バランスも完璧に考えられた料理が食卓に並ぶ。

以前ジャンクフードは口にしないと言っていたし、色々とこだわりもあるのだろう。そう思っていつもありがたく頂いていた。

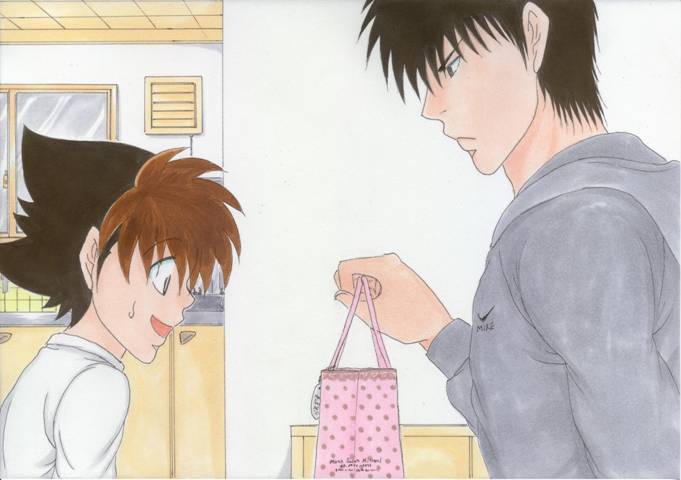

「……これはなんだ? お前の私物か」

同居を始めて2週間ほど経ったある日、夕食の準備をしていた進がテーブルの上の紙袋に目を止めた。

「あ、これ、クラスの子にもらったんです。野菜を使ったお菓子なんだって言ってました」

同級生の仲のいい女子グループが今話題の野菜スイーツショップとやらに行ったらしく、物珍しさでたくさん買い込んでみんなに色々と配っていた。

セナがもらったのはにんじんのチョコレートといんげんのクッキーだ。チョコレートはともかくクッキーはどんな味なのか予想もつかない。

「あの……よかったら一緒に食べませんか」

言ってから、進はこういったものは口にしないのではないかと気付いた。今までもフルーツが食卓に上ったことはあってもお菓子が出た事はない。

「あ、あの、嫌いだったらいいんですけどっ」

「嫌いというわけではない、進んで食べようとは思わないだけだ。糖分や油脂の過度な摂取は好ましくない」

「そ、そうですね」

「……このくらいならかまわないだろう。夕食の後で一緒に食べよう」

そう言って進はかすかに笑った。

その、本当にかすかな表情の変化を見るだけで心臓がきゅっと小さな音を立てる。

進さんがが好きだ。傍にいたい。そう思う。

この人も同じように思ってくれていたらいいのだけれど。

「もうすぐできる、手を洗ってくるといい」

「は、はい!」

慌てて洗面所で手を洗って、それから顔も洗った。

もう2年もお付き合いして、今は一緒に暮らしているというのに、未だに2人でいるとあがってしまう。

いつか慣れる日が来るんだろうか。傍にいてもただ安らぎだけを感じるような日が。

いや、その日が早く来てくれないと困ってしまうかもしれない。こんなに四六時中ドキドキしていたら身がもたない。

ドキドキしちゃうのは僕のせいじゃない。進さんがかっこいいのが悪いんだ。

キッチンから漂ういい匂いに嗅覚を刺激されながらそんな理不尽なことを考えた。

いつものように品数多く栄養バランスの取れた夕食を終えた後、紅茶を淹れて2人でクッキーとチョコレートを食べた。

進は特に嬉しそうでも嫌そうでもなく、いつも食事を摂る時と変わらない表情でお菓子を口に運んでいた。

「……あまり野菜の味はしないな」

「そ、そうですね。普通のよりは健康的な感じがしますけど」

「そうだな……これが一つでだいたい30kcalといったところか……」

進はしげしげとクッキーを見つめ、口に入れた。

特に甘いものが嫌いというわけではなかったのだ。

と、思ったのだが。

その日から、進は3日に一度くらいの割合でお菓子を買って帰るようになった。

ものすごく高級そうな包装のケーキだったり、見るからに高そうなチョコレートだったり、進がどんな顔をして買っているのか想像もつかないようなものばかりだ。

はじめはちょっとした気まぐれかと思っていたのだが、よく考えたら進の行動に気まぐれなどという文字はない。

持ち帰ったお菓子は夕食後や朝食の前に2人で食べる。進はいつも特に表情を変えずにかわいらしい焼き菓子やチョコレートを食べている。

「あの……最近どうしてこんなに色々買ってくれるんですか?」

進が小さなケーキの詰め合わせを買ってきた日に思わず聞いてしまった。

宝石箱のようなしっかりした焦げ茶の箱に、直径3センチにも満たない恐ろしく精巧な装飾を施されたケーキが並んでいる。

食べるのがもったいないような気がする。

「お前はこういうものが好きなのだろう」

確かにお菓子は嫌いではない。食後にちょっとした甘いものを食べるのは嬉しい。

よほどあの時嬉しそうな顔をしてがっついていたのだろうか。

そう思うと恥ずかしいが、自分の好物だと思って買ってきてくれたというなら嬉しい。

「栄養価については考えている。お前の運動量ならこのくらいの糖分摂取は問題ない」

「そ、そうですか」

「……桜庭にいい店を見繕ってもらったのだが」

だからこんな高そうな店のものばかりなのか。芸能人御用達のお店ってわけだ、などと言ったら桜庭は苦笑しそうだが。

「あの……こんなに高いお店のじゃなくてもいいんですよ」

「高い店なのか」

「これ……いくらでしたか」

進がさらりと口にした数字は、セナにとってはびっくりするような値段だった。こんな小さなケーキ1つで高校時代の一月の小遣いが終わってしまう。

「そ、そんな高級品を……」

自分なんかが食べるのは勿体ない。スーパーで売っている大量生産品だって美味しいと思う程度の舌だ。

それに、実際のところ進と差し向かいでなにか食べるというだけで未だに繊細な味の違いなどわからなくなってしまう。

なんだか申し訳ないような気もちでいっぱいになった。

「甘味は厳選した材料のものを少量だけ食べるほうがいい」

「あの……」

「なんだ」

「進さんは……甘いものお好きなんですか」

そう言うと、進は少しなにか考え込むような表情になった。

そんなことは考えたこともない、とでもいうような顔だ。

前にも「食べ物に好き嫌いはない」と言っていた。

「……sweetという言葉には『甘い』という意味の他にも様々な意味があるらしい。『快い』『感じのいい』『爽やかな』『可愛い』『魅力的な』」

「あ、そ、そうなんですか」

短期留学はしたものの未だに英語は苦手だ。あちらではクリフォードたちはこちらの要領を得ない英語に業を煮やして日本語で話してくれた。

「俺はお前が好きだ」

「は!? あ、えと……」

「お前は愛らしくて快くて魅力的だ」

「え、あと、えっ……あ、ありがとうございます……」

この状況でお礼を言うのも変だろうか。いきなりこんなことを言われて動揺してしまう。

この人はいつも唐突にこういう台詞を言うから、とても、困る。

「……だから多分俺は甘いものも好きだ」

なんだかよくわからない。

わからないが、なんだか嬉しいようなむず痒いような気分だ。

「そういえば」

進がなにか思い出したような顔で呟いた。

「今日は俺とお前の誕生日の真ん中の日だそうだ」

「え? あっ、そうなんですか……」

「よくわからんが桜庭がそう言っていた。だからとっておきの店を教えてやると妙に張り切って……知る人ぞ知る名店だと言っていた」

どうしてそういう話になったのかはわからないが、その『誕生日の真ん中の日』というのはもしかしたら結構メジャーなのかもしれない。

桜庭はそういう情報には敏感なイメージだ。

「よくわかんないけど、ちょっと特別っぽい感じですね」

「そうだな」

進はそう言って笑った。

進さんの方が僕よりもずっとsweetだと思います、そんなことを思わず口走りそうになった。

おしまい

----------------------------------------------------------------------------

このたびは素敵な企画に参加させていただきありがとうございました!

独自設定で突っ走ってしまってスミマセン!

普段から進セナは生ぬるいものしか書けないんですが

今回はそれに輪をかけて甘ったるい話でなんだか…いろいろすみません(笑)

進さんが可愛いケーキ屋さんとかデパ地下とかでスイーツ買う姿を想像するだけでたまらない気持ちです

そんなむず痒さを感じていただけたら。

ここまでお読みいただきありがとうございました! 黒野